她是检察官,经办过上千件重大、疑难、复杂的刑事案件;她是探索人,在检察事业的发展进程中,积极推进创新公诉机制改革;她是记录者,写下300多万字,记录国家法治进程的文学作品。她,便是此次“75⁺寻找老政法精神”走访的主角——董新建。

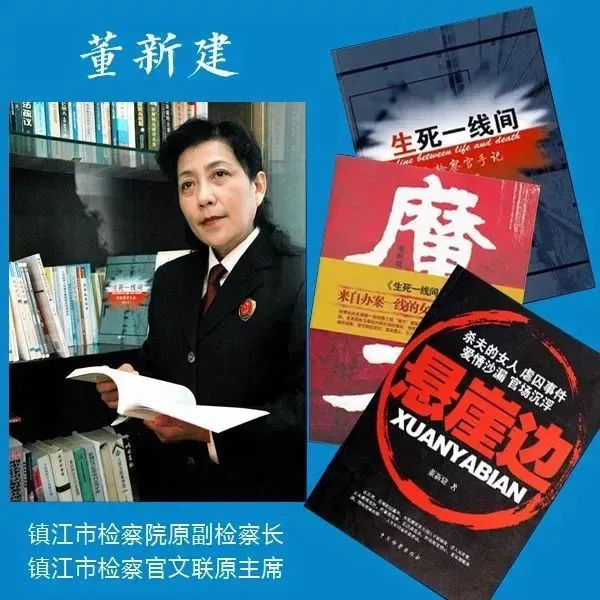

董新建,女,1955年生,汉族,大学本科文化,原镇江市检察院党组成员、副检察长,中国法学会会员,中国作家协会会员,中国电影文学学会会员,出版专著7部,多次获省级以上文学奖项。

如愿见到董新建,是在近日一个阳光璀璨的上午。她热情地招呼大家进门,脸上的笑容如同阳光一样灿烂。

大家坐定后,董新建打开提前准备的资料,那是满满几个公文包的颜色泛黄的书籍、文稿、笔记。随后,她如数家珍逐一向大家介绍这些“老物件”“老伙计”。

在她声情并茂的讲解下,一件件难忘的故事拉开帷幕—

公平正义的守护者

董新建和检察事业的结缘,始于一张泛黄的准考证。1985年,全国检察机关第一次面向社会公开招考,她清晰地记得当初有1000多人报名,速记文章的题目是《中国人是有骨气的》。最终,她与其他10名同志以优异成绩一起考入了江苏省镇江市人民检察院。

进院后,董新建主要是从事刑事检察工作。她坦言,进院之初,真不知道检察院是干什么的,当上检察官后才了解检察工作多么的神圣和伟大,才知道惩恶扬善、坚守公平正义多么的重要。

从事检察工作30年来,董新建经办过上千件重大、疑难、复杂的刑事案件。在她的记忆中,有一起案件,让她终生难忘。

那年市区发生了一起惨案,光天化日之下,两伙歹徒冲进医院大打出手,造成多人死伤。她在审查这起案件时,发现引发并指使他人酿成这起惨案的“焦老大”未被起诉。经过一番补充侦查,她确认“焦老大”不仅涉嫌犯罪,而且系本案的主犯,同时还有9名涉案人员涉嫌犯罪应当予以追捕。随后,她却接到匿名电话威胁,要求“能放一马就放一马,不要敬酒不吃吃罚酒”,就连家中的玻璃也在深夜被打碎。

面临威胁,董新建不为所动,及时向院领导汇报,得到了领导的支持。后检察机关自行决定逮捕“焦老大”,公安部门也随之加大追捕力度。最终,主犯“焦老大”和其他疑犯均被捉拿归案,“焦老大”被判处死刑。

董新建坦言,在办案过程中,她除了面对恐吓、威胁,还遇到过形形色色的说情、送礼,甚至是“指示”。但她自始至终顶住了来自方方面面的压力,坚持依法办案,绝不拿人民赋予的权力与金钱、人情做交易。她说,对案件负责、对法律负责,就是对党和人民负责。

“宁愿得罪任何人,也不能得罪法律”,董新建的话语字字千钧。2006年7月,她撰写的《执法为民是检察机关的天职》一文发表在《江苏法制报》(现更名为《江苏法治报》)。在这篇文章中,董新建系统诠释了检察官的核心价值观。她说,这也是她无私无畏,维护法律尊严的勇气和力量源泉。

改革创新的先行者

在董新建精心梳理的众多“老物件”中,一沓沓发黄的材料吸引了寻访组成员的目光。

“这是我们二十多年前搞的‘主诉检察官’试点”,董新建指着一份名为《镇江市人民检察院“主诉检察官”试点工作总结》的文件介绍道。经她介绍,大家了解到,为了强化检察官办案责任制、提高办案质量和办案效率,江苏省检察院确定将镇江市检察院作为全省主诉检察官的试点单位。此后,镇江市检察院又在基层检察院选择试点,逐步推开。

试点过程中,全市检察机关公诉部门组成了多个三人一组(一名检察官、一名助检员、一名书记员)的办案组,每组均以主诉检察官为核心开展工作,已办案件均由主诉检察官决定并签发起诉。在省检察院指导下,董新建还和同事们配套开展了量刑建议、简易程序适用、庭审多媒体示证等工作,并进行了一系列探索、调研。

董新建说着又翻出一大摞《人民检察》《中国检察论坛》等杂志。翻开富有年代感的杂志,《镇江市开展主诉检察官负责制试点工作调查报告》《运用多媒体示证系统的几点做法》《镇江市检察机关试行量刑建议制度的调研报告》等多篇镇江检察创新实践的经验做法、调研报告一一映入眼帘。她介绍道,当时量刑建议、简易程序等制度没有明确规定,而且由于刚用上电脑不久,多媒体示证可是个新鲜玩意儿,只能是“摸着石头过河”。因为试点工作成效突出,最高检专门在镇江市召开了现场会。“‘主诉检察官’对后来的员额制改革做了有益探索”,说这话的时候,董新建的自豪溢于言表。

紧张工作之余,董新建还结合办案实践在报刊杂志上发表了十多篇文章。这些文章既有对疑难复杂案例的分析,也诸如《谈检察官应具备的职业道德》等精神层面的思考。她说,希望让文化“软实力”成为检察高质办案“硬担当”。

此外,董新建对人性也有着更为深刻的认识和思考。“多年的检察工作,让我得以体验了人间的生死无常,我曾多次经过一条通往死刑执行刑场的不归路,多次眼睁睁地看着一个个鲜活的生命走向终结。作为一名检察官,当罪犯被绳之以法的时候,我感到欣慰和自豪。但是在刑场上,作为一名担任死刑刑场执行的‘监斩官’,我没有感到一种严惩罪犯后的快感和兴奋,而是体会到一种难言的沉重——这沉重来自对生命本身的尊重。惩罚犯罪是检察官的唯一职责吗?不!绝不是!”正是带着上述思考,董新建在完成《引入恢复性司法 促进和谐社会构建》等论文的基础上,还主动申报并与十名同志一起完成了省检察院的调研课题。她主编的《检察机关适用宽严相济的刑事司法政策实务》一书也由中国检察出版社于2007年8月正式出版,时任最高检检察长贾春旺还为该书题了词。

“我是一个草根检察长,不忘初心,不忘来时路。回顾在检察机关的30年多年,感慨万千,有成功,也有失败;有喜乐,也有伤痛。我从一名书记员,一步步走到副检察长岗位,各级领导和广大干警给了我极大的信任和支持,我感恩不尽、终生不忘。” 董新建如是说。

法治中国的记录者

董新建自幼爱好文学,梦想成为一名文学家。作为一名检察官,办理的各种纷繁复杂的案件,让她在饱览社会和人生的同时,也为自己的文学创作提供了丰富的素材。无数现实生活真实的案件,无数次生生死死的心灵碰撞,让她震撼。文学创作的冲动,欲罢不能。

董新建的文学创作之路始于著名报告文学作家徐志耕的一次采访,徐志耕鼓励她把那么多的素材写下来。1998年开始,董新建以苏方圆为笔名,在报刊杂志上陆续发表了《砍刀下的较量》《月亮下的罪恶》等30多篇共20余万字的女检察官手记,记录下女检察官的艰辛和泪水,在没有硝烟的战场上生与死的较量,隐藏在案件背后不为人知的痛楚。

在镇江市作协王川主席的亲自指导下,董新建花了8年时间,终于出版了第一本长篇小说《生死一线间》。随后,她又陆续出版了《魔方》《悬崖边》《风雪将至》等多篇长篇小说。这些小说,既有对社会黑恶势力、腐败现象的揭露和鞭挞,又有对人性之美的赞扬和讴歌。

作为一名女性检察官,董新建站在女性视角,将女性特有的感性和韧性记录在了作品中。在她的小说中,主人公是一位名叫苏方圆的女检察官。

“方圆,可以说是检察的代名词。方圆有度,刚柔相济。我想要塑造出一个中国当代女检察官的形象,让人们一提到女检察官就想到苏方圆。当然,苏方圆身上也烙刻着我的印迹,流淌着我的血液,携带着我的基因密码。”讲到此处,董新建眼中洋溢着热切的神采。

正是作品真实又鲜活地记录了国家法治的进程和时代的轨迹,契合了社会对改革开放以来回顾成就、反思不足、展望未来的内在需求,董新建的作品一经面世即受到各方关注。她的长篇小说《生死一线间》,由最高检影视中心立项改编拍摄成30集电视连续剧。《风雪将至》荣获“第三届海峡两岸新媒体原创文学大赛”金奖, 《悬崖边》《风雪将至》先后入围第九届、第十届茅盾文学奖,还有多篇小说获得省级以上文学奖项。

董新建期望可以用文学的力量唤起人们对法律的敬畏、对正义的追求。在她看来,有的时候文学可以比法律走得更远,法律不及的角落可以用文学之光去照亮。

剑书并举,方圆相济。董新建既是检察事业在时代变迁和发展中的一名践行人,又是记录时代进程的一名书写者。一份份泛黄的文章原件和手写文稿,透出历史的厚重。看到这么多的文稿和报刊原件,在场的人都震憾了:这要花费多少时间和精力,需要多大毅力啊!这里面凝结着她多年的心血和付出,也体现着她毫不推卸的责任和担当,这不正是我们要寻找的老检察官的克己奉公、恪尽职守、自强不息、清廉守正的精神吗?

“希望青年干警立志气、树正气、养才气,要心中有阳光,眼前有目标。树立终身学习的理念,不负韶华,不忘初心,砥砺前行!”访谈临近尾声时,董新建语重心长地说出对年轻检察干警的期许。

时间不觉过去一个多小时。走访结束的时候,天气渐热。尽管大家一再请董新建留步,但她仍坚持把寻访组成员送出院门并目送大家离开。带着几个公文包的珍贵资料和一位老检察官的期望,寻访组满载而归。

此次寻访已经结束,但大家的思考、传承,仍在继续……